LA POLLUTION DE L’AIR

Introduction

La

pollution

de

l’air

ne

se

voit

pas

et

généralement

ne

se

sent

pas.

Elle

a

pourtant

de

graves

répercussions

sur

la

santé.

La qualité de l’air est un enjeu de santé publique.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de l’air, en milieu urbain, accroît le risque de maladies

respiratoires aiguës (pneumonie …) et chroniques (cancer du poumon …) ainsi que de maladies cardio-vasculaires. Pour

plus de détails :

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair

Santé

Publique

France

(ANSP)

estime

que

la

pollution

par

les

particules

fines

(PM2,5

de

taille

inférieure

à

2,5

micromètres)

émises

par

les

activités

humaines

est

à

l’origine

chaque

année,

en

France

continentale,

d’au

moins

4

8

0

00

décès prématurés par an

et à

une perte d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans.

Selon

un

rapport

de

Airparif,

une

part

importante

de

la

pollution

de

l’air

est

due

aux

moteurs

thermiques

des

véhicules.

Parmi

les

polluants,

il

faut

citer

l

e

dioxyde

d’azote

(NO2)

qui

entraîne

une

i

nflammation

des

voies

respiratoires

,

ce

qui

peut préparer le terrain aux virus.

Le

n°

39

de

Airparif

Actualité

de

décembre

2012

montre

que

la

pollution

est

maximale

sur

les

axes

routiers

puis

décroit

progressivement.

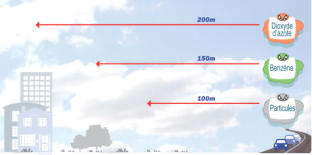

Ci-dessous,

un

extrait

de

la

page

3

qui

schématise

la

diffusion

maximale

de

3

polluants

dans

le

cas

d’un

axe

routier

majeur.

Pour

un

axe

plus

modeste,

la

distance

d’impact

est

de

l’ordre

de

50

à

100

mètres

selon

les

polluants

et

l’intensité

du trafic.

Situation en Île-de-France

Cette pollution ne date pas d’hier comme le montrent les articles du Parisien et du Républicain de 1997 et 1995 : c’est la pollution atmosphérique

chronique qui diminue l’espérance de vie.

Dans

le

bilan

2015

de

la

qualité

de

l’air

en

Île-de-France,

Airparif

écrivait

:

Ce

sont

les

Franciliens

résidant

dans

l'agglomération

parisienne

et

le

long

du

trafic

qui sont les plus concernés : au voisinage de certains grands axes la pollution est jusqu’à deux fois supérieure aux normes annuelles.

Dans le bilan 2019

publié le 2 juin 2020, on pouvait lire :

«

À

l’exception

de

l’ozone,

la

baisse

tendancielle

des

niveaux

de

pollution

chronique

se

poursuit

et

l'intensité

de

dépassement

des

normes

se

réduit

d’année

en

année.

Les

recommandations de l'OMS sont néanmoins largement dépassées notamment pour les PM

2,5

».

Plus récemment, un article du Huffpost du 26 janvier 2021 intitulé « Combien de morts devrons-nous encore déplorer à cause de la pollution automobile avant de

changer radicalement de modèle ? » cite le chiffre de 2575 décès prématurés par an à Paris.

Situation en France

Selon le ministère de la transition écologique, la qualité de l’air extérieur en France en 2019 s’améliore. « Toutefois, des dépassements des seuils

réglementaires … persistent … . Ils concernent plus particulièrement l’ozone et le dioxyde d’azote, principalement à proximité du trafic routier en ce qui concerne le dioxyde

d’azote ». Plus de détails sur https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-de-la-qualite-de-lair-exterieur-en-france-en-2019

Mais

il

ne

s’améliore

pas

suffisamment

vite.

Le

17

mai

2018,

la

Commission

européenne

a

décidé

de

renvoyer

la

France

devant

la

Cour

de

justice

de

l’Union

européenne

(CJUE)

et

celle-ci,

dans

un

arrêt

rendu

le

24

octobre

2019,

a

condamné

la

France

pour

son

incapacité

à

protéger

ses

citoyens

contre

la

pollution

de

l’air.

La

CJUE

estime

que

«

la

France

a

dépassé

de

manière

systématique

et

persistante

la

valeur

limite

annuelle

pour

le

dioxyde

d’azote

depuis

le

1

er

janvier

2010

»

.

Le

dioxyde

d’azote

(NO

2

),

est

un

gaz

toxique

émis

principalement

par

le

trafic

routier

qui,

en

outre,

contribue

à

la

formation de l’ozone sous l’action du rayonnement ultraviolet.

Législation et réglementation

La

loi

LAURE

du

30

décembre

1996

(Loi

sur

l’Air

et

l’Utilisation

Rationnelle

de

l’Energie)

avait

reconnu

à

chacun

le

droit

de

respirer

un

air

qui

ne

nuise pas à sa santé.

Cette

loi

a

rendu

obligatoire

la

surveillance

de

la

qualité

de

l’air

(=>

création

de

AirParif),

la

définition

d’objectifs

de

qualité

et

l’information

du

public.

C’est

cette

même

loi

qui

a

instauré,

toujours

dans

l’objectif

de

respirer

un

air

qui

ne

nuise

pas

à

la

santé,

les

PDU

(Plan

de

Déplacement

Urbain) pour les agglomérations de plus de 100.000 habitants.

Elle a précédé les directives européennes

Le Conseil régional a adopté par délibération du 17 juin 2016 le plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021).

Comment connaître la pollution en temps réel

A

Montgeron,

un

capteur

d’Airparif

est

installé

2

rue

du

Presbytère

depuis

avril

1994

mais

il

ne

mesure

que

l’ozone

et

le

dioxyde

d’azote.

Il

ne

mesure pas les particules PM10 et PM2,5.

Une start-up parisienne, Plume Labs créée en 2014 par 2 ingénieurs anciens élèves de l’école polytechnique, a conçu un capteur individuel mobile.

Le premier modèle (129 €) permet de connaître en temps réel le niveau de pollution du lieu où l’on se trouve lorsque le capteur est connecté à un

smartphone.

Ce capteur mesure les particules PM2,5, PM10, le dioxyde d’azote

(NO2) et les composés organiques volatils (COV).

Cette société publie une carte de la pollution qui agrège les mesures des

utilisateurs de son capteur (plus de 200.000 dans le monde) et les

données publiques de la qualité de l’air, ici Airparif.

Cette carte éditée en temps réel (ci-contre celle du ) montre

régulièrement Montgeron et particulièrement la déviation de la RN6 en

orange, c’est-à-dire parmi les zones les plus polluées d’Île-de-France.

Que faire ?

La pollution importée par les vents, parfois de très loin, ne peut être

réduite par des mesures locales. Par contre, celle générée par le trafic

routier local peut être réduite si les élus prennent des mesures pour

réduire ledit trafic.

Ensuite, la plantation d’arbres en ville permet de réduire les concentrations en particules fines de 20 % à 50 % et d’offrir une diminution de

température de 0,5 °C et 2 °C selon un rapport de l’ONG Nature Conservancy,

DIMINUTION DU TRAFIC ROUTIER

Chaque

matin

de

chaque

jour

ouvré,

un

flux

important

de

véhicules

issus

d’autres

communes

transite

par

Montgeron

soit

pour

aller

vers

l’ouest,

Orly,

Rungis,

etc.

(flux

1)

soit

pour

aller

vers

le

nord

(flux

2)

en

contournant

le

bouchon

de

Villeneuve-Saint-Georges

(VSG)

par

le

plateau

de

Crosne,

soit

encore

pour

stationner

dans

les

parkings

Foch,

le

parking

de

Super

U

et

dans

les

rues

avoisinantes

qui

ne

sont

pas

en

zone

bleue

(flux

3).

A

ces

3

flux

s’ajoute

le

flux

des

véhicules

conduisant

les

enfants

à

l’école

(flux

4)

et

le

flux

5

des

véhicules

vers

les

commerces

et

les

surfaces

commerciales.

Les 4 premiers flux se superposent dans la même tranche horaire.

Comment réduire ces flux ?

Le flux 1 devrait normalement emprunter la déviation de la RN6 et ne pas transiter par le centre-ville. Un nouveau pont sur la Seine, s’il voit le

jour, devrait inciter à le faire. A défaut, une dissuasion, réglementaire ou autre, semble être la seule possibilité.

Le

flux

2

est

la

conséquence

de

la

non

réalisation

de

la

déviation

de

VSG

qui

aurait

dû

être

la

suite

de

la

déviation

de

Montgeron.

Il

créé

des

pertes

de

temps

pour

les

montgeronnais

qui

se

rendent

à

la

gare,

la

rue

du

Général

Leclerc

étant

totalement

congestionnée,

à

tel

point

que

les

passagers

des

bus

sont

parfois

amenés

à

descendre

avant

la

station

pour

ne

pas

rater

leur

train

sachant

qu’il

faut

parfois

10

minutes

pour

aller

de

la

mairie

à

la

gare.

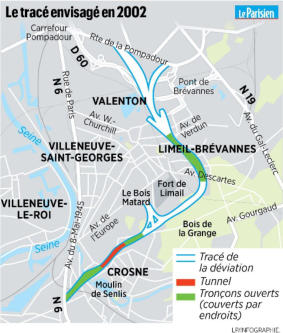

Un

article

du

4

avril

2002

du

«

Parisien

»

mentionne

qu’un

projet

routier

de

7

km

a

été

retenu.

Il

reliait

le

Réveil-Matin

à

Montgeron

à

la

D60

(2x2

voies)

à

Valenton.

Il

respectait

l’environnement

et

les

habitants,

car

il

était

soit

en

souterrain

soit

en

tranchée

couverte.

Les

maires

des

différentes

communes et les présidents des deux conseils généraux concernés étaient d'accord selon l’article précité.

La

déviation

de

la

RN6

à

Villeneuve-Saint-Georges

qui

figurait

dans

le

SDRIF

1994

et

dans

le

projet

de SDRIF 2008 a disparu dans le SDRIF approuvé en décembre 2013 pour un horizon 2030.

S’il

avait

été

réalisé,

la

rue

du

Général

Leclerc

ne

supporterait

plus

qu’un

trafic

local

(quelques

rues

de

Crosne

aussi),

la

pollution

serait

diminuée

et

le

bouchon

de

VSG

lui-même,

sans

doute

un

mauvais

souvenir.

Cette

déviation

n’étant

pas

réalisable

à

horizon

visible,

une

solution

pour

permettre

aux

montgeronnais

d’aller

à

la

gare

confortablement,

rapidement

et

sans

subir

la

pollution,

serait

de

mettre

en

application

une

des

propositions

de

l’étude

ITER

(

voir

la

page

«

Schéma

des

circulations

douces»,

«Préconisations»

en

fin

de

page

)

à

savoir

le

boulevard

Sellier

en

zone

de

rencontre,

en

limitant

son

accès,

aux

riverains,

aux

piétons,

aux

cyclistes

et

aux

transports

en

commun

comme

des

navettes

électriques

de

petite taille.

Cette

solution

devrait

être

validée

et

précisée

dans

l’étude

à

venir

du

pôle

multimodal,

notamment

le

problème

de

la

rue

Louis

Armand

qui

devra

être

élargie.

Le

projet

de

maison

du

département

pourrait

avantageusement

être

établie

sur

la

maison

des

solidarités,

autre

structure

départementale

(sous utilisée) au lieu d’urbaniser un espace naturel comme la plaine de Chalandray.

Le

flux

3

pourrait

être

rapidement

réduit

en

limitant

la

capacité

des

parking

Foch

et

en

mettant

le

parking

de

Super

U

et

les

rues

avoisinantes

en

zone bleue.

Le

flux

4

ne

pourra

être

réduit

que

lorsqu’un

réseau

complet,

continu

et

totalement

sécurisé

de

pistes

cyclables

permettra

aux

parents

de

laisser

leurs enfants aller à l’école en vélo, sans appréhension.

Le

flux

5

pourra

être

réduit

par

une

campagne

de

sensibilisation

du

public

aux

conséquences

de

l’utilisation

de

son

véhicule

motorisé

pour

les

courses

de

proximité

tels

que

les

boulangeries

ou

les

commerces

de

bouche

et

par

un

affichage,

sur

les

panneaux

de

la

Ville,

de

la

pollution,

à

l’instar de la météo.

Page créée le 9 mai 2021